Stairway to the stars

Stairway to the stars

Les techniques d'observations

La technique d'observation la plus évidente correspond tout simplement à l'utilisation des deux seuls yeux. Bien qu'il s'agisse d'une « technique » élémentaire, l'observation à l'œil nu permet de se familiariser avec les constellations et de profiter de phénomènes astronomiques plus ou moins importants tels que les éclipses (avec un filtre approprié dans le cas d'une éclipse de Soleil), les conjonctions ou encore les « pluies » d'étoiles filantes. L'œil humain permet d'atteindre une magnitude apparente limite d'environ 6 dans le meilleur des cas (magnitude : échelle logarithmique reposant sur la racine cinquième de cent (qui vaut environ 2,512) entre les grandeurs, afin que les cinq échelons de magnitude correspondent précisément à un facteur 100 de luminosité, plus la magnitude est élevée et plus l'objet est faiblement lumineux). L'acuité visuelle, la taille de la pupille et surtout la pollution lumineuse constituent les trois facteurs limitants directs. En Europe occidentale, un œil jeune, exercé et dépourvu de défauts situé en haute montagne pourra espérer atteindre la magnitude 6 tandis qu'un citadin âgé et non initié pourra difficilement dépasser la troisième ou deuxième magnitude.

L'utilisation de jumelles permet de mener une étude visuelle approfondie du ciel. Une paire de jumelles légère tenue à la main est d'une aide efficace pour trouver et observer astérismes et amas ouverts, ainsi que les galaxies et nébuleuses les plus brillantes. Elles peuvent également se révéler plaisantes pour l'observation d'une conjonction ou d'une comète de passage.

On appelle lunette (ou réfracteur) l'instrument dont l'objectif est constitué de lentilles en verre traversées par la lumière qu'elles concentrent en un point focal. L'objectif est monté à l'avant d'un long tube et l'autre extrémité est munie d'une partie coulissante dans laquelle s'insère un oculaire (même principe que les jumelles). Les lunettes ont l'inconvénient de ne pas pouvoir focaliser les différentes couleurs au même point focal. Cette "aberration chromatique" provoque des bordures colorées autour des objets brillants, particulièrement pour un objectif dit "chromatique" à une seule lentille. La plupart des lunettes d'amateur sont dites "achromatiques" car elles possèdent deux lentilles capables de concentrer deux couleurs au même point focal. On parlera d'objectif "apochromatique" lorsque les trois couleurs seront focalisées (pas de liseré coloré). Ce dernier type de lunette offre une luminosité légèrement plus faible qu'un télescope de même diamètre mais le piqué d'image (le piqué est un rendu optique qui désigne la netteté de l'image) est exceptionnel et la stabilité d'image exemplaire. Les deux premiers seront plutôt dédiés à l'observation de la Lune et des planètes.

Un télescope dit "Dobson"

Clique sur l'image pour en apprendre plus sur ce type de télescope !

Pour nombre d'astronomes amateurs le télescope, qu'il soit réfracteur, réflecteur ou catadioptrique, représente souvent le stade ultime de la pratique de l'astronomie. Il permet de monter plus haut en diamètre que les instruments précédents. Le plus déroutant lors de la première utilisation de ces instruments reste l'inversion de l'image : utilisé tel quel un télescope donnera une image renversée (rotation de 180°) de la source. Dans le cadre d'une utilisation astronomique, le sens n'a de toute façon que peu d'importance : dans le ciel les notions de haut et de bas sont toujours relatives ; l'habitude aidant, cette inversion n'est plus incommodante. Ce n'est pas tant pour la taille qu'ils peuvent atteindre que pour la diversité des modèles existants et la polyvalence qu'ils offrent que les télescopes figurent comme les outils les plus appréciés des astronomes amateurs. Non seulement le choix des instruments est vaste, mais celui des accessoires qu'on peut leur adjoindre aussi. En effet, les normes américaines sont aujourd'hui devenu des standards et on peut désormais fréquemment monter un accessoire américain ou chinois sur un télescope russe ou japonais — entre autres combinaisons. Un télescope est en fait un tout qu'on ne saurait réduire au seul « tube optique » : il doit, pour fonctionner, être accompagné d'accessoires indispensables qui ne seront pas forcément fournis lors de l'achat. Tout d'abord, une monture est nécessaire : les grossissements susceptibles d'être utilisés avec un télescope ainsi que le poids et l'encombrement de ce dernier excluent toute utilisation à bout de bras ; certaines montures sont munies de « mouvements lents » qui permettent d'ajuster manuellement la position du télescope, d'autres sont motorisées afin d'assurer le suivi équatorial (compensation de la rotation terrestre) voire de pointer automatiquement un objet. Aussi, dans le cadre d'une observation purement visuelle, l'amateur devra se pourvoir en oculaires afin d'être en mesure d'adapter le grossissement à son instrument, aux conditions extérieures et bien sûr à l'objet observé.

L'imagerie

Clique sur le bouton pour voir une photo prise avec la technique de l'imagerie en parallèle. Elle n'a pris que 30 secondes de pose sans guidage précis. On peut voir un léger filé d'étoiles lié à la rotation de la Terre sur elle-même.

Dans ce cas de figure, il s'agit de ne pas utiliser l'instrument lui-même mais plutôt un appareil photo avec son propre objectif, fixé et aligné en parallèle à l'instrument sur sa monture. Les appareils photographiques numériques (APN) de type reflex et compact permettant de longues poses sont adaptés à cette pratique. L'instrument sert pour le guidage, et un suivi correct est controlé au moyen d'une étoile guide observée grâce à un oculaire réticulé ou à l'aide d'une motorisation électrique.

Les constellations et la Voie Lactée sont aisément photograaphiables en parallèle, mais la Lune, les planètes et bien des objets du ciel profond sont bien trop petits sur la matrice. Une focale plus longue est nécessaire pour agrandir leur taille et y déceler des détails. A cette effet, on utilise l'instrument lui-mçeme pour profiter pleinement de sa propre focale. Une monture équatoriale précise est requise pour l'imagerie au foyer et une azimutale (non-informatisée) ne pourra convenir. Cette monture devra être soigneusement alignée sur le pôle céleste afin de compenser la rotation de la Terre. Seuls les appareils à l'objectif amovible et au réglage de l'exposition manuel sont adaptés à cette pratique : il s'agit d'APN reflex et de caméras CCD. Il faut insérer l'APN ou la caméras dans le porte oculaire (avec un adaptateur si besoin). Les temps d'exposition sont très variables en fonction de l'instrument, de l'objet et de l'APN, elles seront donc à déterminer indépendamment.

Une photo de la Lune en projection oculaire

Clique sur l'image pour l'afficher en plein écran !

Les images des planètes sont trop petites avec les montages précédents pour être exploitables, même à grande focale. Pour obtenir une bonne amplification, on utilise un oculaire additionnel. Des adaptateurs spéciaux laissent la place à l'insertion de l'oculaire devant l'appareil.

La moins onéreuse des solutions pour imager les planètes et la Lune consiste à se servir des webcams servant aux applications vidéos des ordinateurs ou à utiliser des caméras dédiées à cet effet (capteur CMOS). Ces caméras sont placées directement dans le porte oculaire. Pour obtenir une image, on réalise une vidéo, constituée de centaines ou milliers d'images brutes de l'objet que l'on souhaite photographier. Ensuite, les meilleures images sont sélectionnées et additionnées à l'aide d'un logiciel puis sont traitées pour améliorer la netteté, la brillance... On obtient alors une image finale de bien meilleure qualité qu'une image brute.

Galerie d'images

La nébuleuse d'Orion, également connue sous le matricule de M42 ou NGC 1976, est un nuage diffus qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation du même nom. C'est la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord, de nuit et en l'absence de pollution lumineuse

NGC 2237 (ou la nébuleuse de la Rosette) se situe à environ 5.000 années-lumière de nous. Il s'agit d'une nébuleuse à émission, un vaste nuage d'hydrogène ionisé par le rayonnement ultraviolet de jeunes étoiles. Ces dernières sont nées il y a seulement 4 millions d'années et forment un amas ouvert au centre de la nébuleuse

M51 (NGC 5194 ou galaxie du Tourbillon) est une galaxie spirale relativement rapprochée et située dans la constellation des Chiens de chasse à environ 27 millions d'années-lumière de la Voie lactée3. Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1773.

L'amas globulaire M13 ou Messier 13, très souvent appelé le Grand Amas d'Hercule, est parmi les objets les plus imposants du catalogue Messier. Il a été découvert par Edmond Halley en 1714, et ajouté par Charles Messier dans son catalogue le 1er juin 1764. Comportant plus de 500 000 étoiles, il est aussi l'un des plus vieux objets : son âge est estimé à 12 ou 14 milliards d'années. Il apparaît avec un diamètre de 20 minutes d'arc, soit un diamètre réel de 150 années-lumière. Il a cependant la particularité de contenir de nombreuses étoiles jeunes, ce qui est inhabituel pour un amas de cet âge : les scientifiques pensent que ces étoiles ne sont pas nées à l'intérieur de l'amas, mais ont plutôt été capturées par ce dernier.

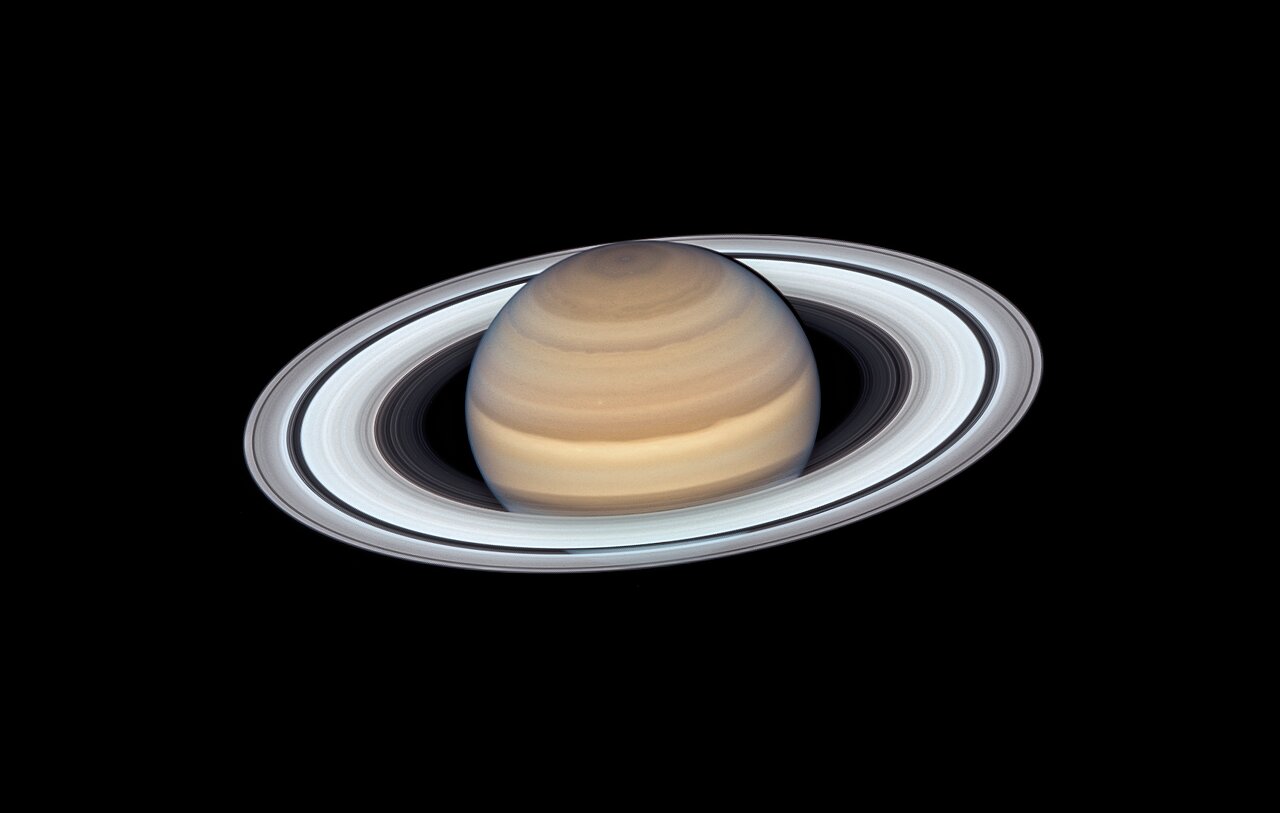

Saturne est la sixième planète du Système solaire par ordre d'éloignement au Soleil, et la deuxième plus grande par la taille et la masse après Jupiter, qui est comme elle une planète géante gazeuse. Son rayon moyen de 58 232 km est environ neuf fois et demi celui de la Terre et sa masse est 95 fois plus grande. Orbitant en moyenne à environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil (9,5 unités astronomiques), sa période de révolution vaut un peu moins de 30 années tandis que sa période de rotation est estimée à 10 h 33 min.

Créé par : Mathys Pouquet et Simon Terrien

Date de création : 03/05/2022